他94岁手持一宝剑,背35万现金流浪街头,调查后竟揭开25年前秘密

2025-08-18 05:48:14

王献之代表作品艺术特点赏析

王献之(344年-386年),字子敬,小字官奴,琅邪临沂(今山东省临沂市)人。东晋驸马、书法家、诗人、画家,简文帝司马昱的女婿,书圣王羲之第七子, 与父合称“二王”,与张芝、钟繇、王羲之并列“四贤”。王献之幼年随父学习书法。成年后,得宰相谢安赏识,历任本州主簿、秘书郎、司徒左长史、吴兴太守,累迁中书令,人称“王大令”。先后迎娶郗道茂、新安公主司马道福。 太元十一年(386年),病逝,时年四十三,谥号为宪。

王献之的代表作品包括洛神赋十三行、鸭头丸帖、中秋帖等。这些作品不仅展现了他在书法艺术上的深厚造诣,还体现了他对书法艺术的独特理解和创新。

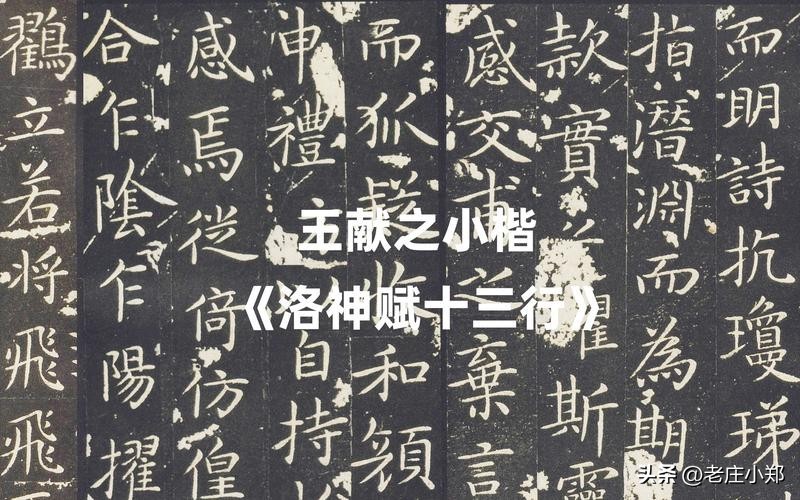

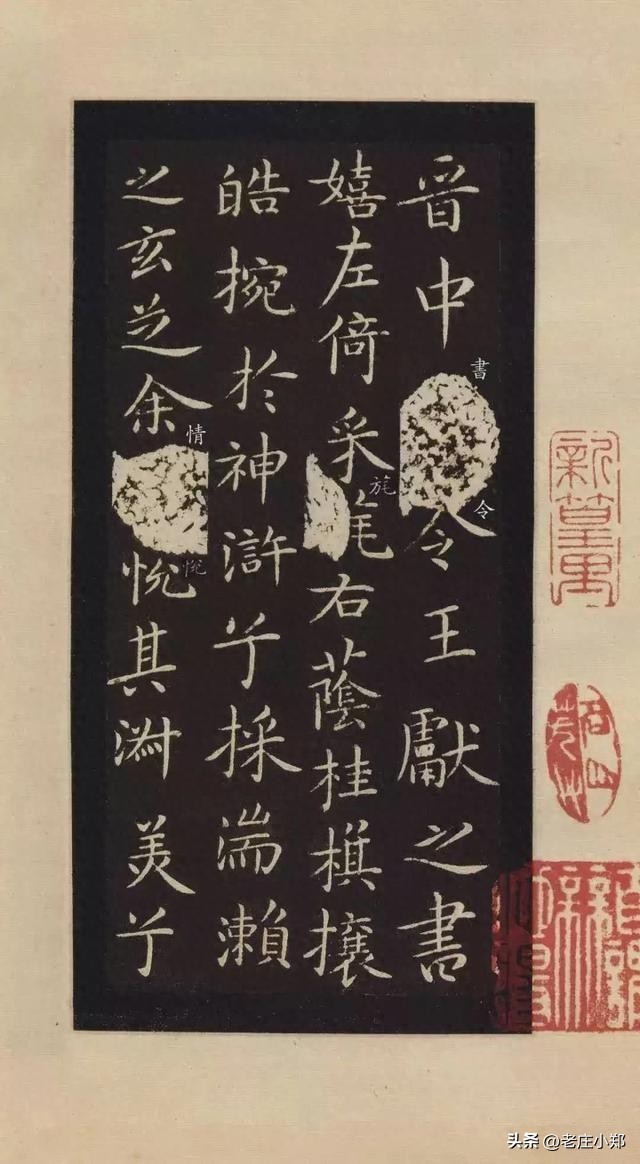

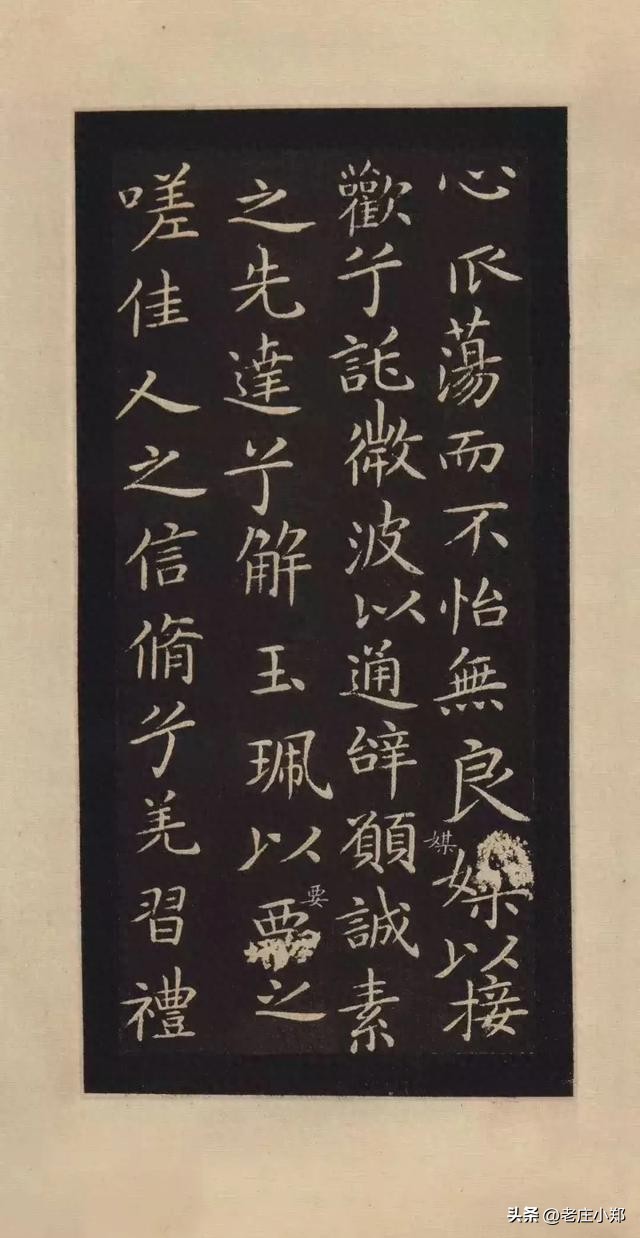

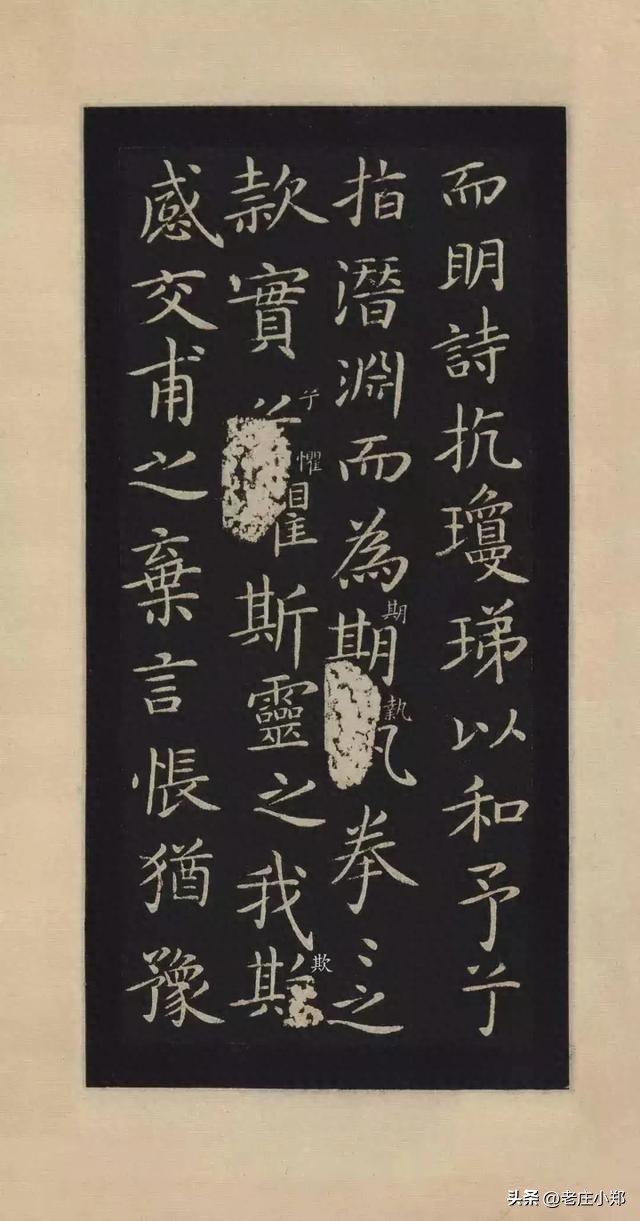

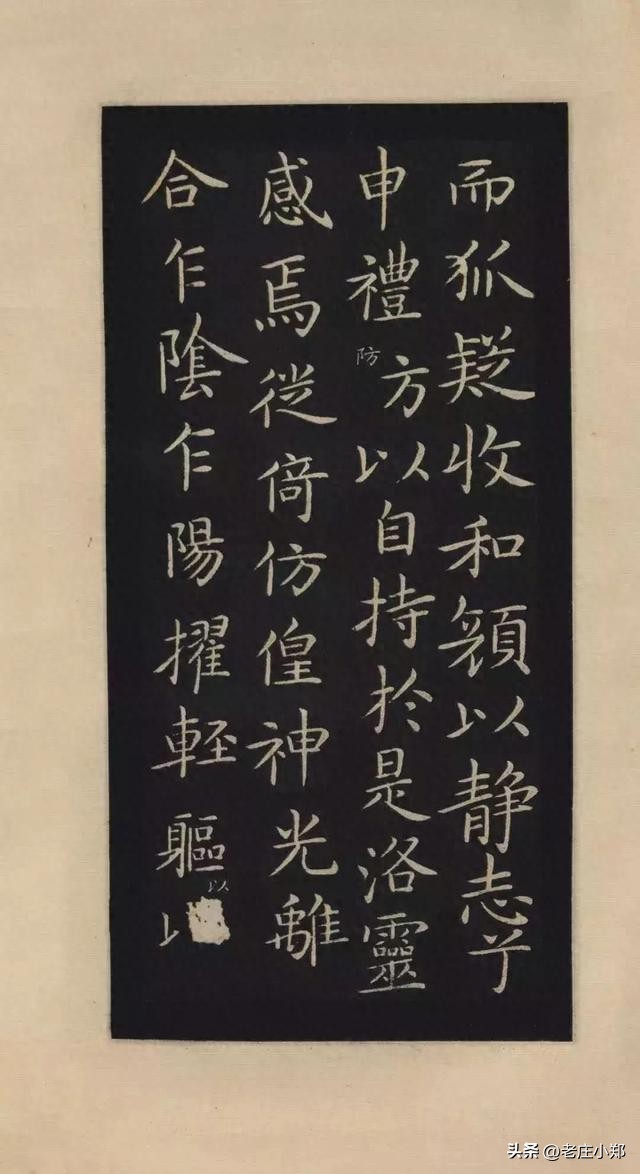

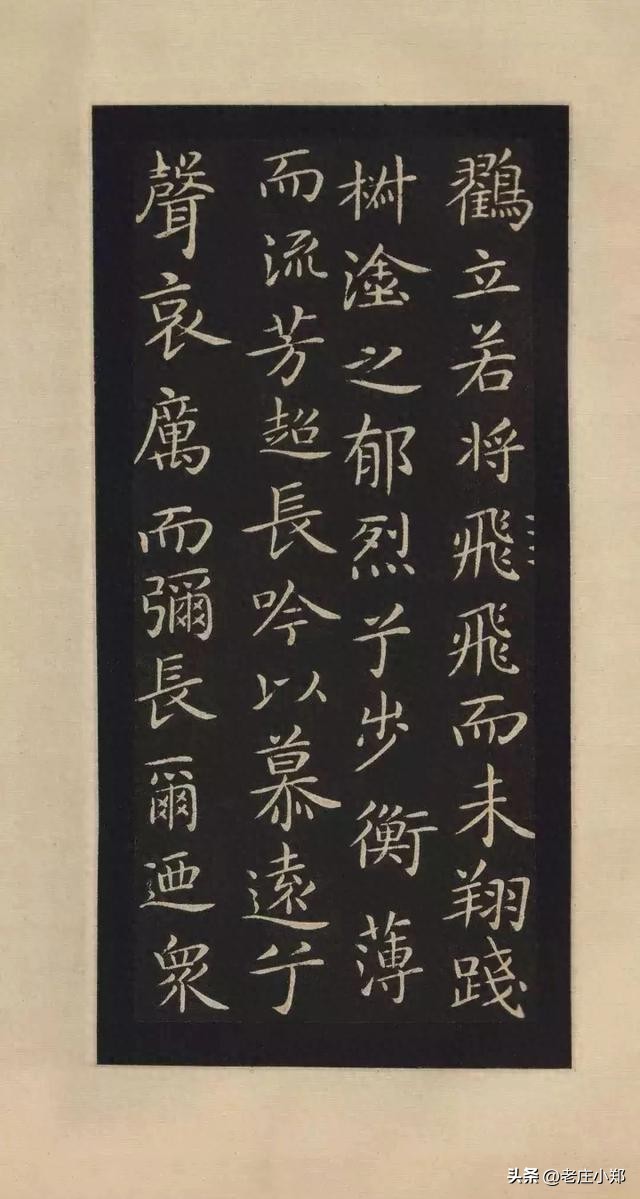

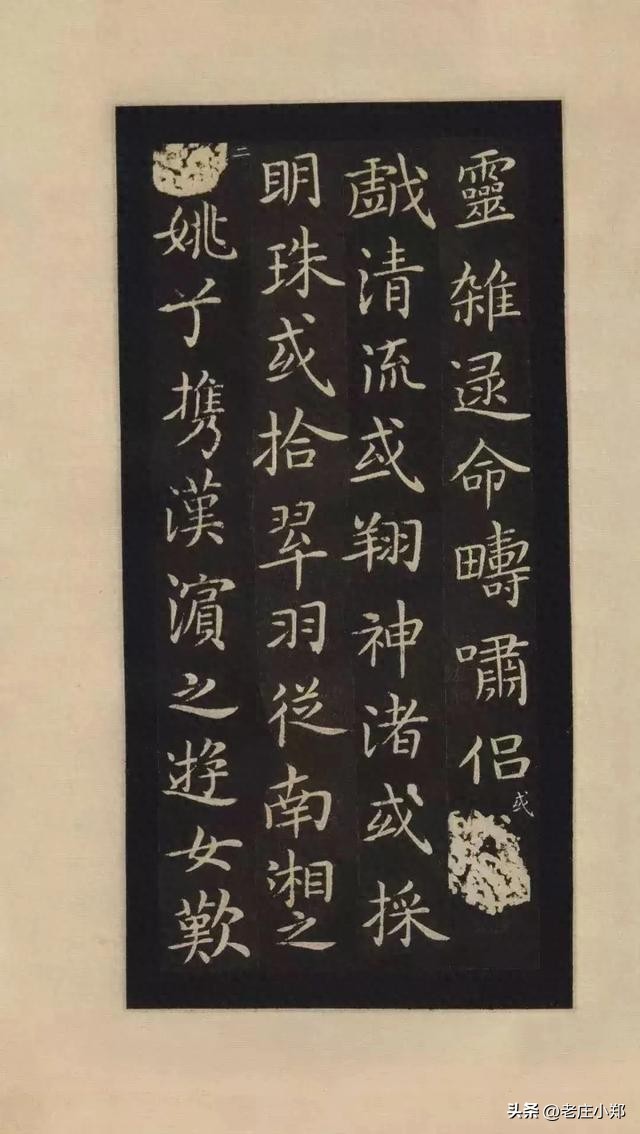

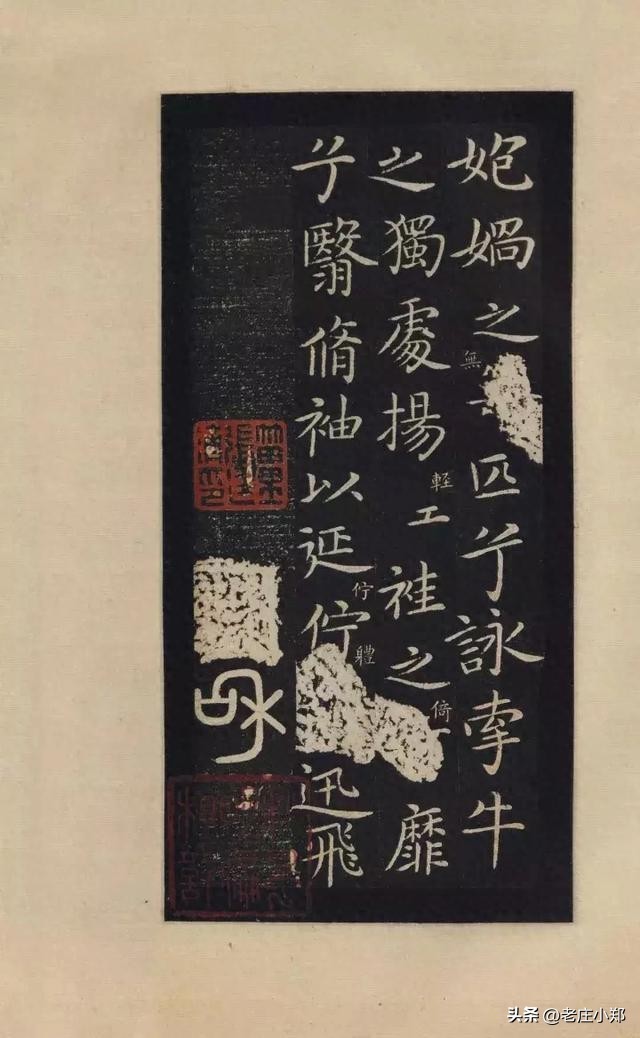

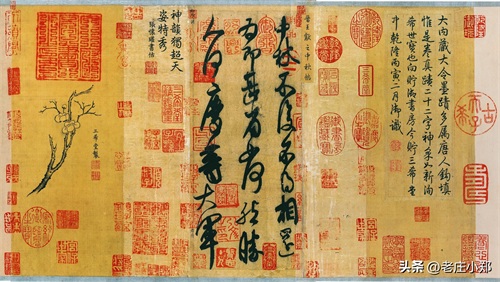

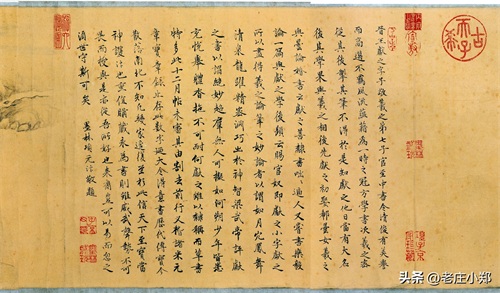

王献之《洛神赋十三行》

《洛神赋十三行》是王献之的代表作之一,以其秀美的风格和神采飞扬的艺术特点著称。该作品用笔挺拔有力,风格秀美,结体宽绰舒展,笔画伸展但不轻浮,笔力遒劲。其楷书与王羲之的不同之处在于,王羲之的字含蓄,运用“内擫”笔法,而王献之的字神采外露,较多地运用“外拓”笔法。此外,《洛神赋十三行》的章法错落有致,吸收了钟繇和王羲之的特点,同时又增加了新的内涵,使得整篇作品既有典雅大方之感,又不失灵动多变 。

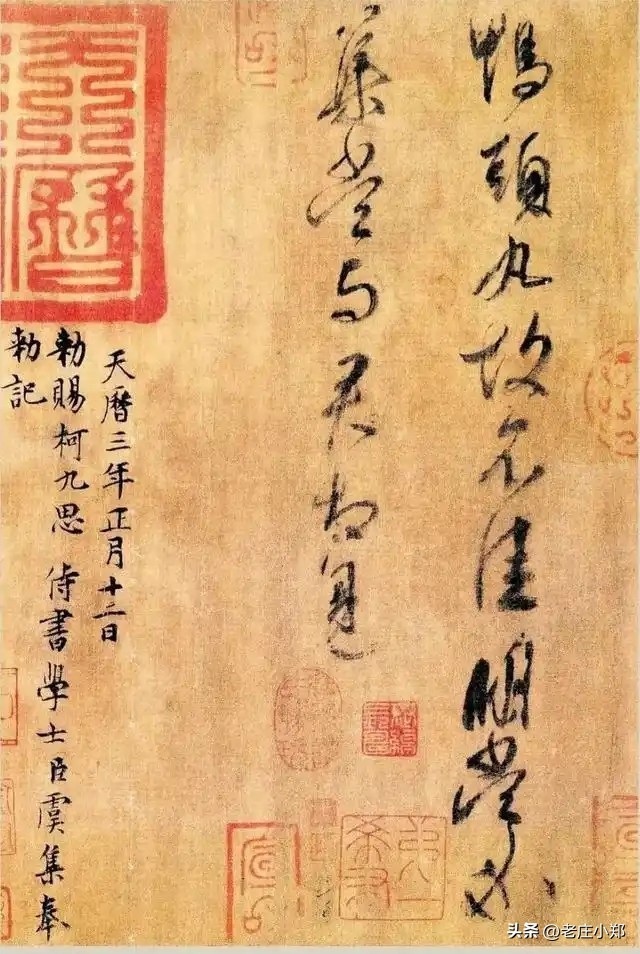

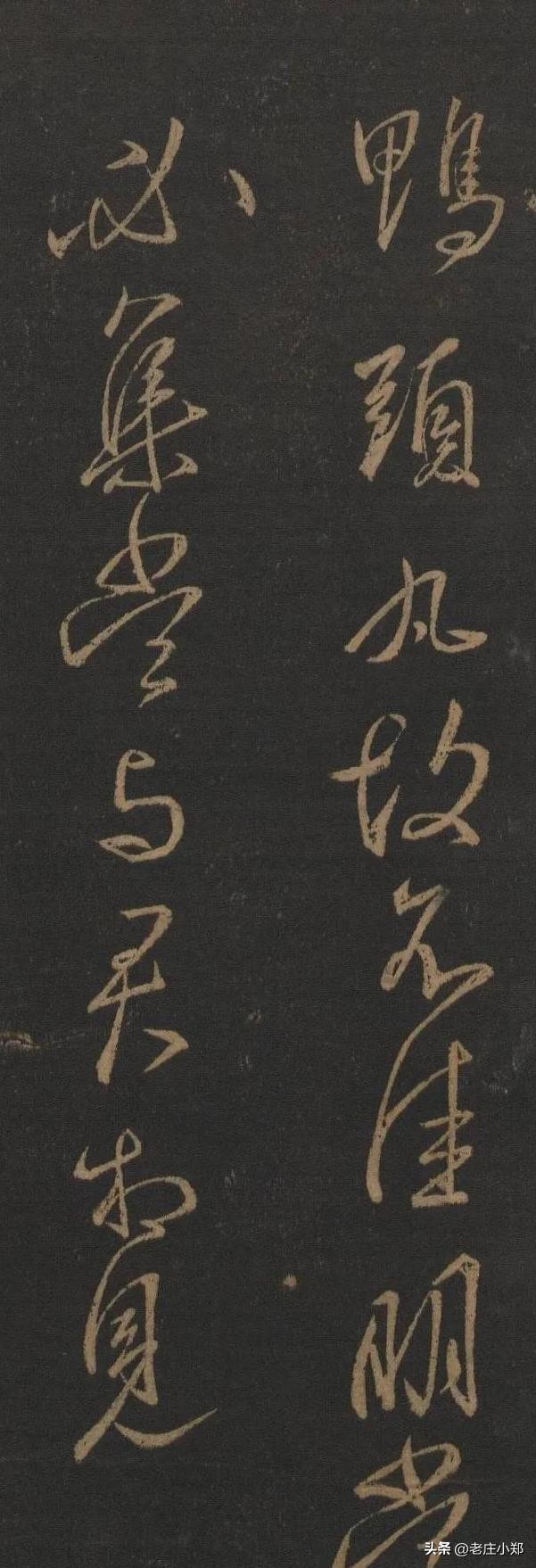

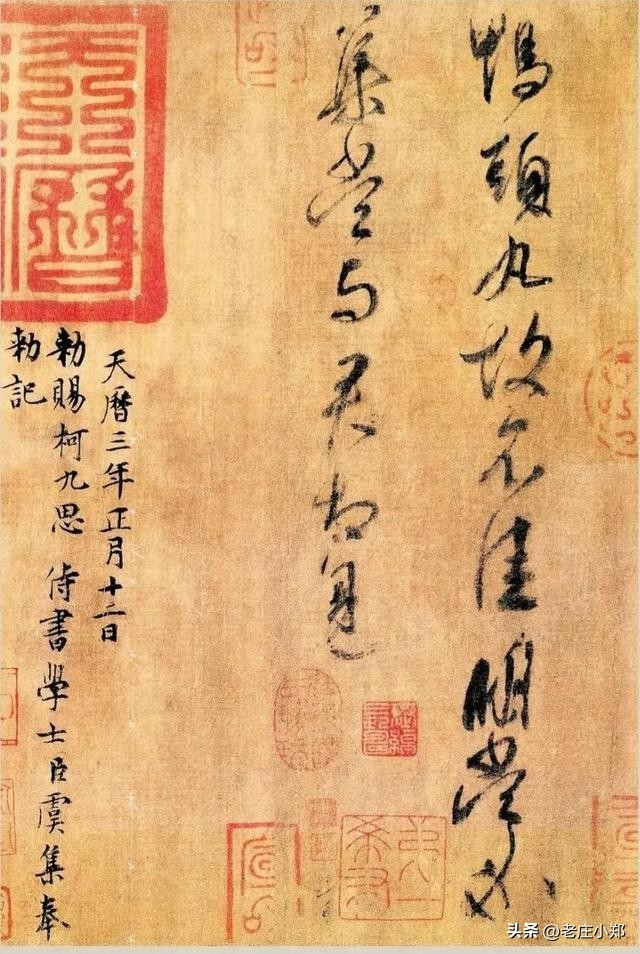

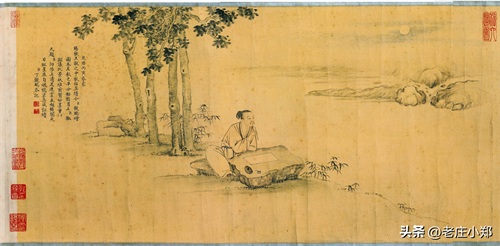

王献之《鸭头丸帖》

《鸭头丸帖》是王献之的行草书作品,笔法灵动,纵逸豪迈,饶有气势。该作品表达了作者的情感与思想,具有深厚的情感内涵和艺术价值 。

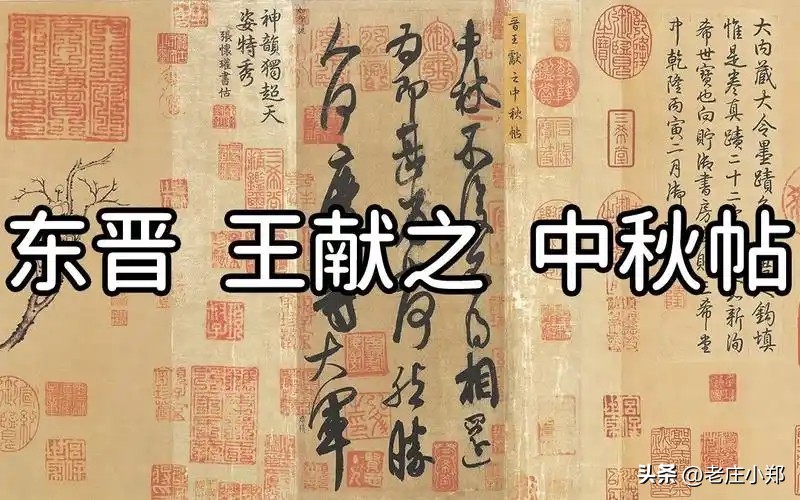

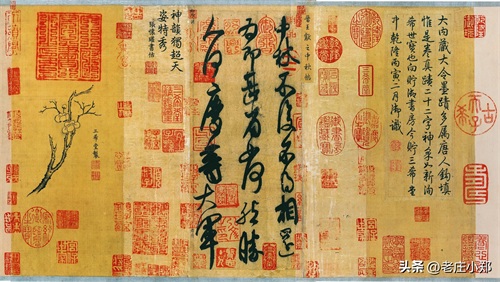

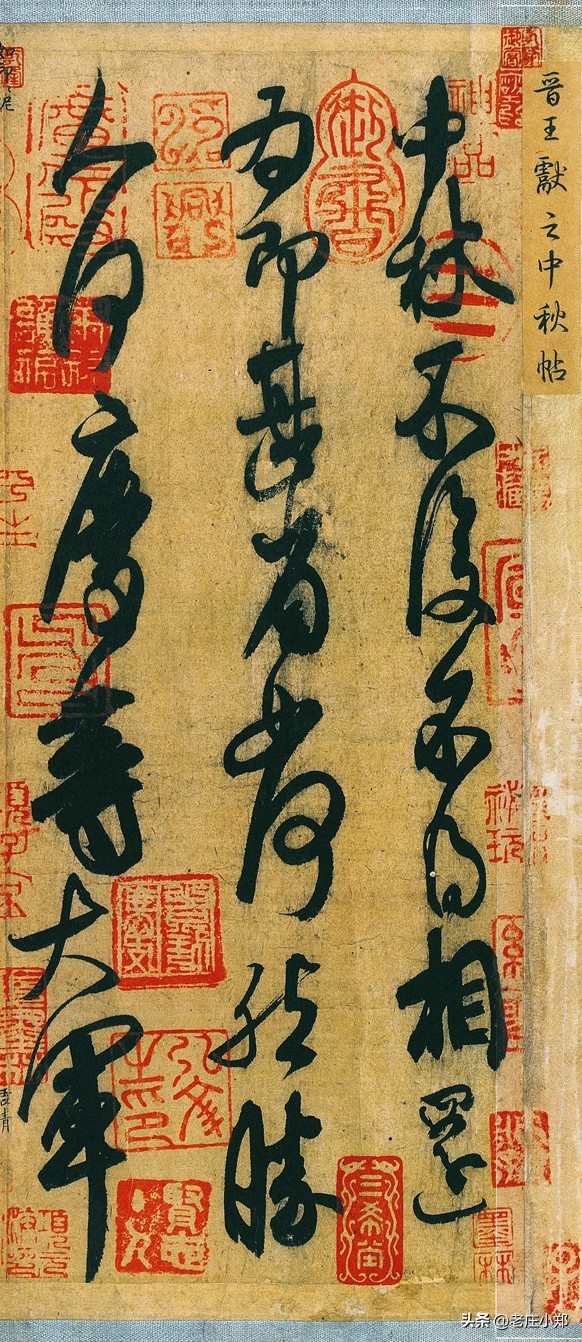

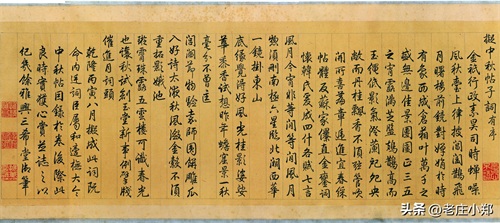

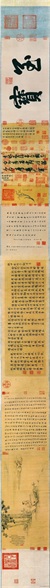

王献之《中秋帖》

《中秋帖》是王献之的另一件传世墨宝,展现了他在书法艺术上的卓越造诣。该作品笔势矫健,字势流畅,表达了作者对亲友的深切思念和真挚情感 。 艺术特点总结 王献之的书法艺术特点可以概括为:丹穴凤舞,清泉龙跃,精密渊巧,出于神智。他的书法继承了家学传统,但又不墨守成规,另有所突破。王献之的书法用笔洒脱豪放、自由随性,侧重气韵的生动性,以开拓舒展的笔势对草书进行改造创新 。他的作品不仅具有艺术价值,还富有深厚的人文关怀 。

王献之最经典的小楷,便是《洛神赋十三行》。《洛神赋》本是三国时期曹植的一篇有名的赋,相当于现在的散文体。王献之对《洛神赋》欣赏不已,不知临写过多少遍。

王献之对《洛神赋》的欣赏,一是文字优美,尤其是曹植对洛神的形象描写,可谓美轮美奂,惊世骇俗,无不令人折服。而文字的优美,还在于洛神宓妃的美艳绝伦,这也是让王献之为《洛神赋》倾倒的另一个原因。

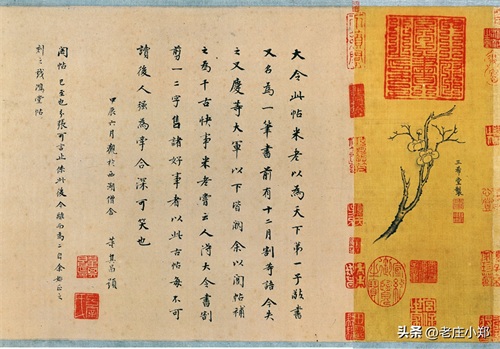

王献之当初用小楷书写的《洛神赋》的原迹,使用的材料是麻笺。此作传到宋代,历经岁月的打磨,已经是残缺不全,传到南宋贾似道手中,此帖只剩下十三行。

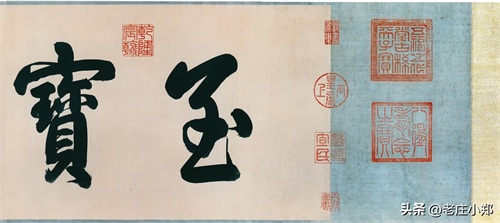

贾似道将仅剩的十三行墨迹镌刻在碧玉石上,所以有《玉版十三行》之称,也叫作《贾刻本十三行》。即使是这样的刻本,后来也不只去向。

明万历年间,有人在杭州葛岭丰闲堂的旧址找到了《玉版十三行》,清朝时被珍藏到内府。

据说,王献之的《洛神赋十三行》,曾经传到了元代大书法家赵孟頫手中,赵孟頫喜不自胜,曾经用行书临写过《洛神赋》的全部内容,所以后世对赵孟頫的《洛神赋》更加熟悉,而王献之的《洛神赋十三行》倒是被人遗忘。

《洛神赋十三行》书法用笔简静虚和,秀润宽绰。结体不但舒展优美,并且还富有劲挺自逸之势,可谓顾盼多姿,极富节奏感。

此帖每个字都情态跌宕,字体不拘大小,行距、字距变化自然,气势雄浑。由于此帖曾传至赵孟頫之手,所以他对该帖的艺术成就是最有发言权的。

赵孟頫是这样评价《洛神赋十三行》的:“献之所书《洛神赋》十三行二百五十字,字画神逸,墨彩飞动。”

清代的沈曾植则认为:“《洛神赋十三行》,隽逸骀宕,秀色可餐。”这个点评,直接把该帖比作一位美人,这倒不奇怪,洛神赋的内容,本身就是描写一位盖世无双的美人嘛!

历史遗留下来的珍贵文物,越是有残缺,越是弥足珍贵!文字内容的简练,更赋予了作品的价值与内涵,可谓价值在只言片语间。

王献之的《中秋贴》,内容的字数,更是少之又少,也丝毫不影响其艺术价值,正所谓“一字值千金”!

王献之的《洛神赋十三行》,是晋代的最后一部小楷代表作,晋楷的终结,也标志着开创了唐楷的先河!唐楷的孕育与形成,乃至后来的发展,均以王献之的此帖作为借鉴和模仿,从这个意义上来讲,王献之不愧为唐楷的鼻祖。

王献之之所以能与父亲王羲之并称“二王”,就在于他的书法对后世的影响。《洛神赋十三行》成为楷书的里程碑,对整个唐朝的书法影响可谓空前。

唐朝名家欧阳询、虞世南、颜真卿、柳公权、钟绍京,都在一定程度上,受到过《洛神赋十三行》的启发,且这种启发是深刻的。

王献之的书法,对后世的巨大影响,也来自晋人的书法尚韵,这种“尚韵”,也从他的小楷《洛神赋十三行》中得到印证。

晋代的书法家及文人雅士,他们的骨子里,都有一种风华自足,风流倜傥,放浪洒脱率意性情。这也从王献之的父亲王羲之的《兰亭序》中便可略见一斑。兰亭42贤人的大聚会,个个都是风流雅士,王献之便是其中的一位。

书法的变革及成就,一方面来自个人的锐意创新,另一方面,也是受时代本身的影响。晋代是一个崇尚玄学的时代,追求精神上的自由开放,因此也产生出了潇洒流美的书风。王献之的《洛神赋十三行》,便是受这一时代影响的产物。

单字欣赏

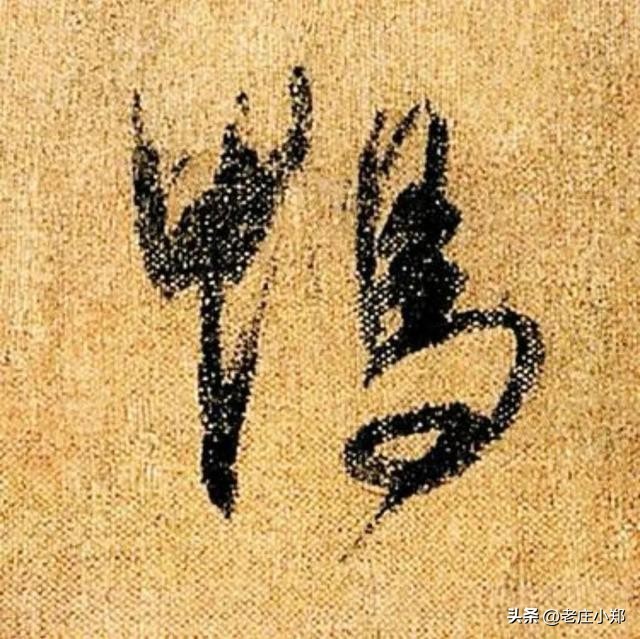

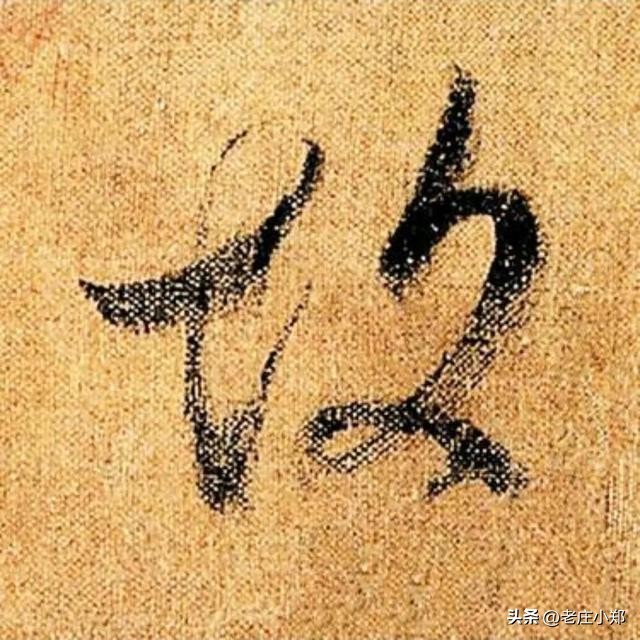

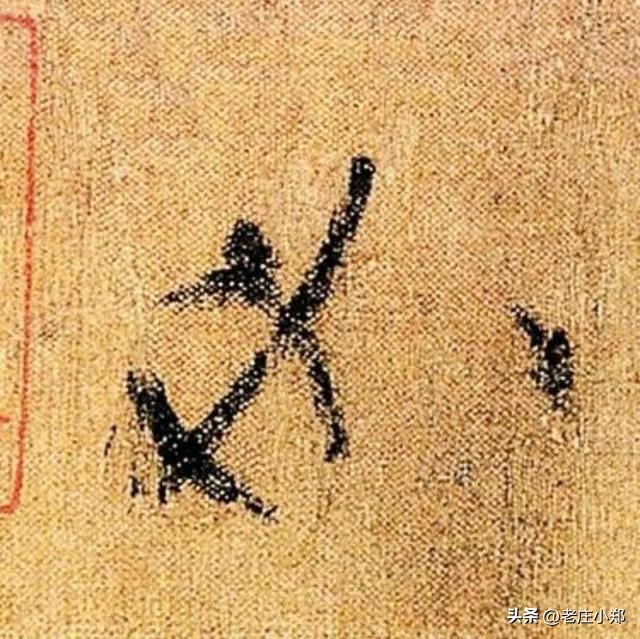

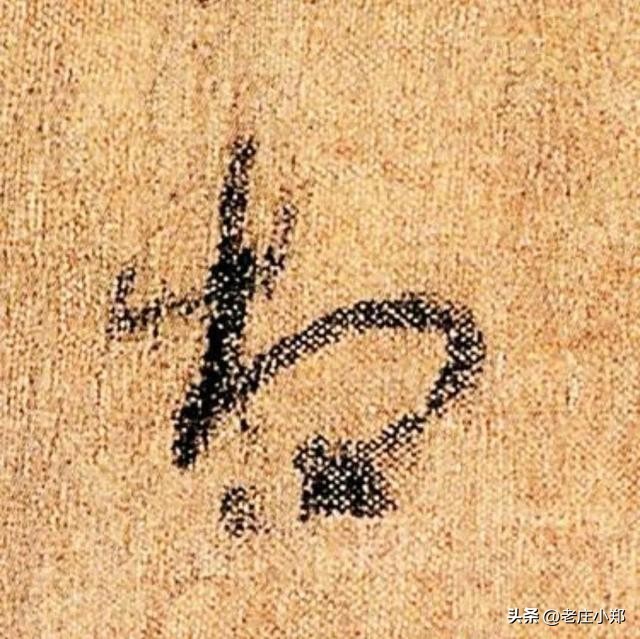

鸭

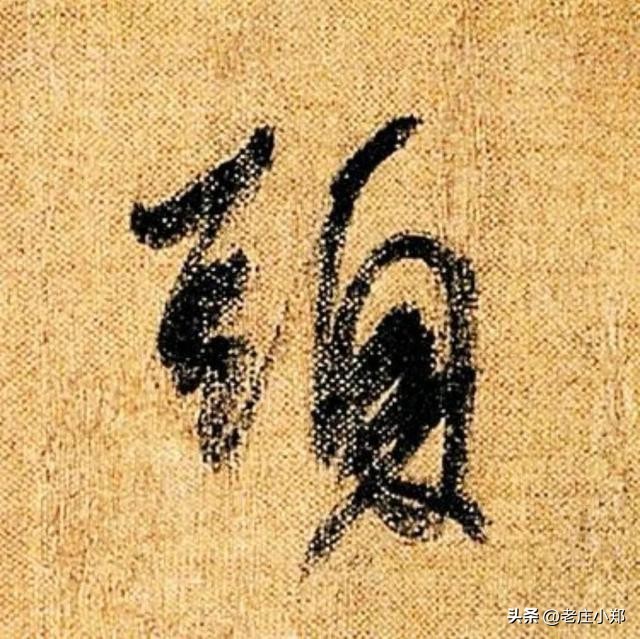

头

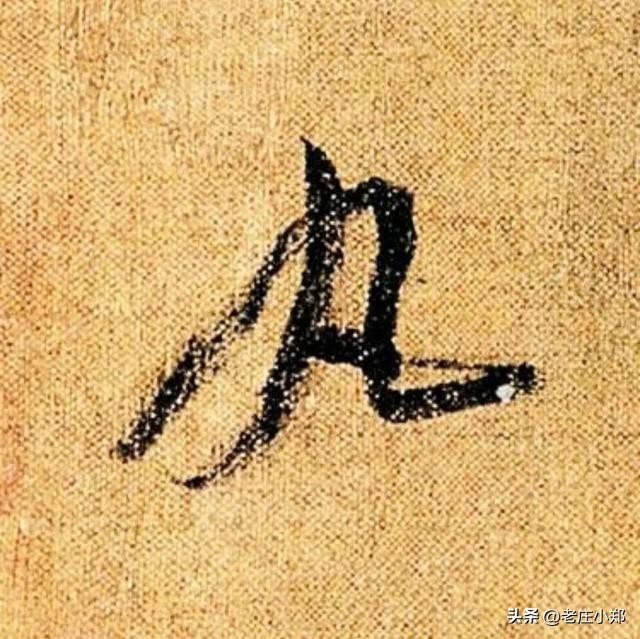

丸

故

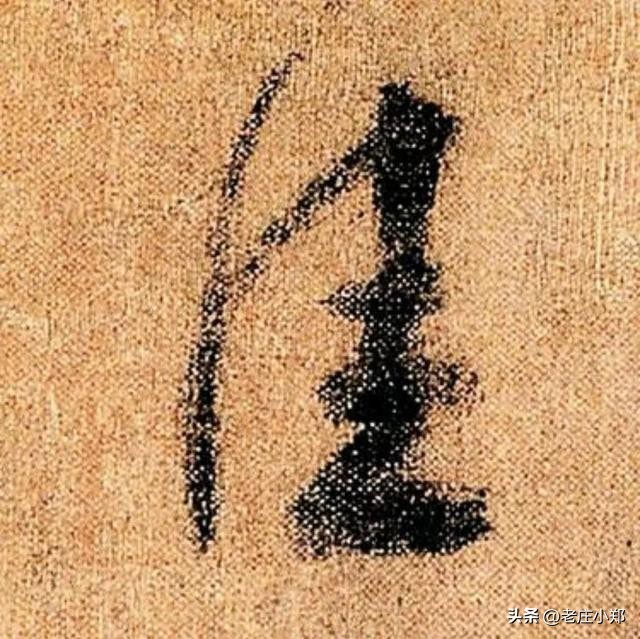

不

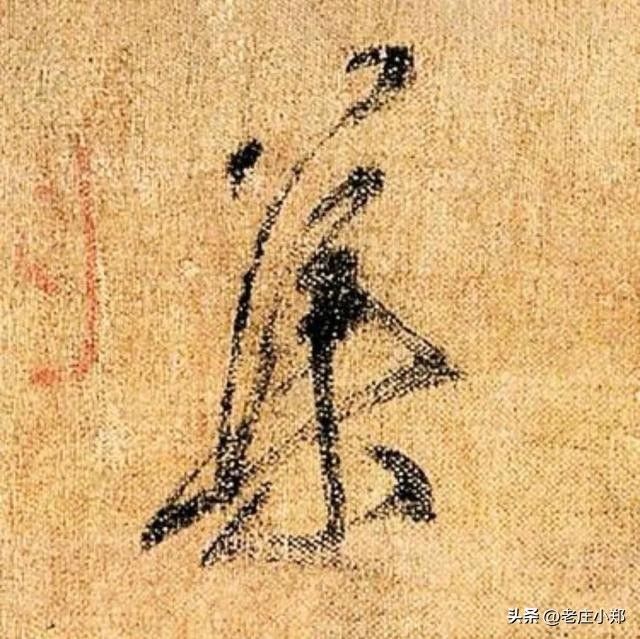

佳

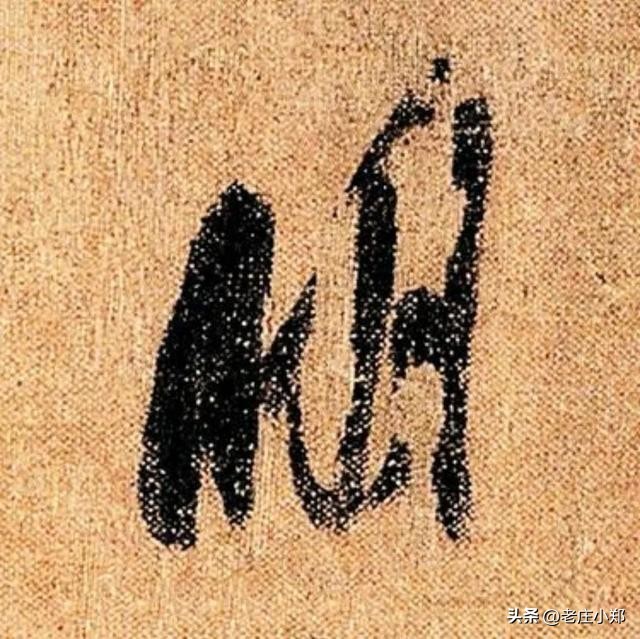

明

当

必

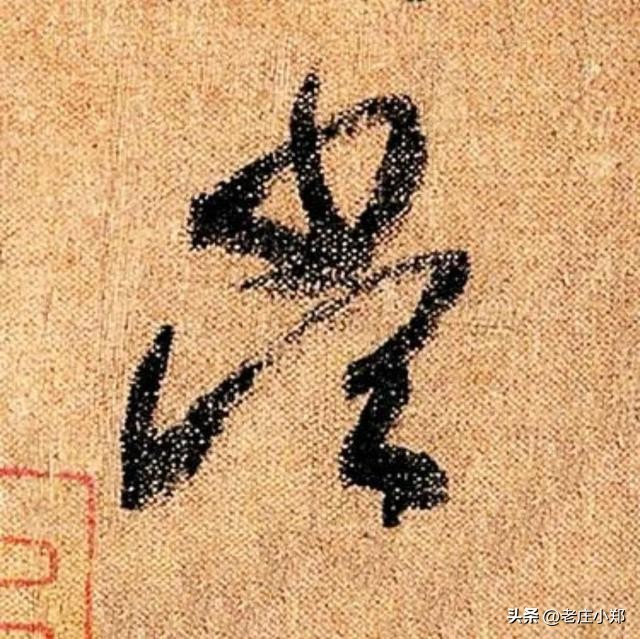

集

当

与

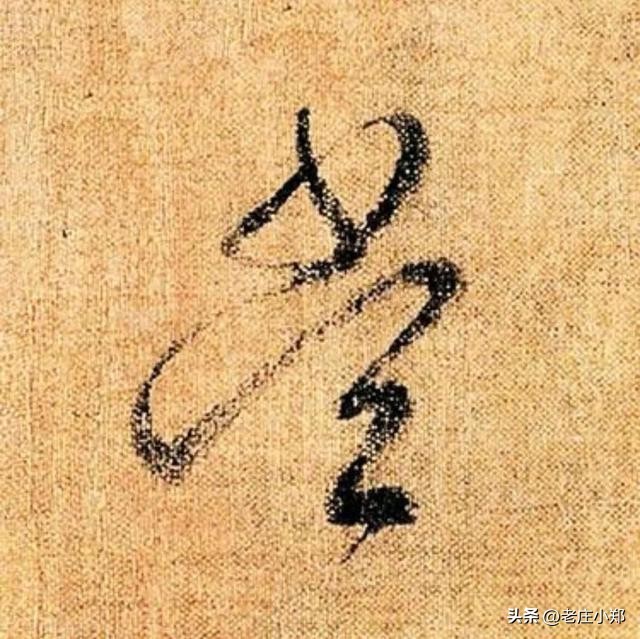

君

相

见

释文:“鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见”

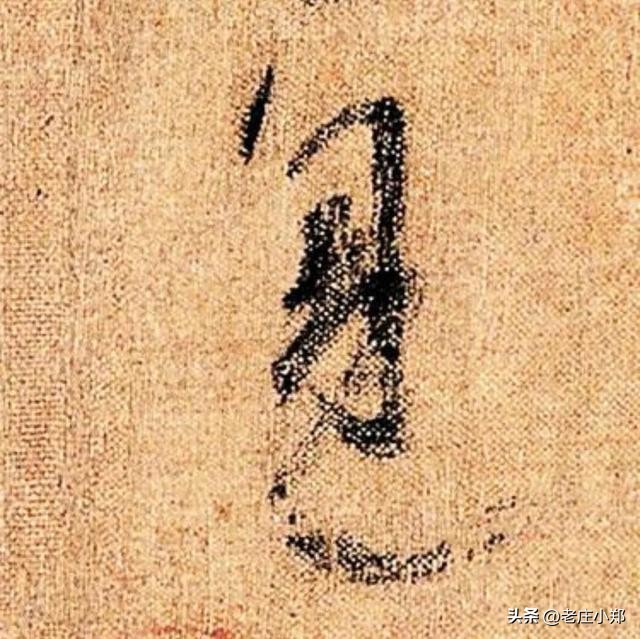

纵观此幅作品,通篇运笔非常熟练,一气呵成,笔法刚劲,自然飘逸。虽然年代久远字体已经模糊,但是仍然能够看到王献之的单字结体的特征,和整体章法的布局。

最是随意更显功力,这也是当代书家所欠缺的东西,往往刻意去注重章法和笔法,不能内化于心,结果也是适得其反。

高清版本大图

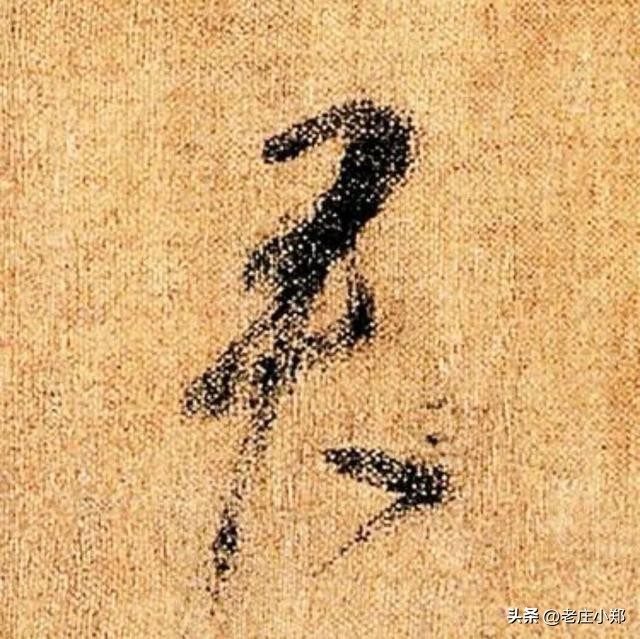

《中秋帖》,草书,纸本,27cm×11.9cm,3行,共22字,无署款。藏于北京故宫博物院,传为晋王献之书。是否是献之真迹,其实都不重要。重要的是从中多少传达出了王献之草书之风神,也是我们所能见到的不多的王献之草书的墨迹本,显得弥足珍贵。王献之传世墨迹除《中秋帖》外,还有行书《鸭头丸帖》、《新妇地黄汤帖》、《二十九日帖》等,其余皆为碑版刻帖。楷书代表作《洛神赋》刻本(现存十三行)。

唐张怀瓘称王献之能一笔书,《书断》中说:"字之体势,一笔而成,偶有不连,而脉不断,及其连者,气候通其隔行"。《中秋帖》应是王献之创造出的新体,该贴行笔纵逸豪放、痛快淋漓,一气呵成,字迹厚重肥润,气势恢弘骏逸,无一点尘俗之气,无一分桎梏束缚,不失为研究王献之书法艺术风格的重要作品。王献之不仅工行书、今草、楷书、隶书、章草,还擅飞白书。张怀瓘《书断》评:“子敬隶、行、草、章草、飞白五体俱入神,八分入能。”而我们今天所能见到他的碑版墨迹,只有行草、楷书,余皆不见其踪影,只能从前人的只言片语的记载或品藻中,寻得雪泥鸿爪,于想象中品味其书的神韵风姿。

清乾隆皇帝的书房三希堂,就是因为宝藏了王氏家族中王羲之的《快雪时晴帖》,王献之的《中秋帖》,以及王珣的《伯远帖》而得名。

释文:中秋不复不得相,还为即甚省如,何然胜人何庆,等大军

《中秋帖》局部

《中秋帖》全卷高清图

2025-08-18 05:48:14

2025-08-18 05:45:58

2025-08-18 05:43:42

2025-08-18 05:41:27

2025-08-18 05:39:11

2025-08-18 05:36:55

2025-08-18 05:34:40

2025-08-18 05:32:24

2025-08-17 06:48:05

2025-08-17 06:45:49

2025-08-17 06:43:34

2025-08-17 06:41:18

2025-08-17 06:39:02

2025-08-17 06:36:46

2025-08-17 06:34:30

2025-08-17 06:32:14

2025-08-17 06:29:58

2025-08-17 06:27:43

2025-08-16 14:40:11

2025-08-16 14:37:55